1960年一农村老汉问中南海警卫员:“老朱”在吗?其身份令人震惊

1960年一农村老汉问中南海警卫员:“老朱”在吗?其身份令人震惊

读此文前,麻烦您点击一下红色的“关注”按钮,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

1960年秋季的一天,中南海迎来了一位“特殊”的客人,一位穿着朴素、满脸沧桑的农村老汉站在新华门门口东张西望,好像在寻找着什么。

门口站岗的警卫察觉到了老汉的怪异举动,还没来得及上前询问情况,老汉却先一步走了过来,开口就问道:“同志,请问老朱在吗?我找他有事!”

警卫员不理解,这老汉嘴里的“老朱”到底是哪位?

老汉笑着解释道:“就是朱德朱总司令,听说他在这里工作,我特地来找他呢!”

听到朱老总的名字,警卫员大吃一惊,没想到眼前这位普通的农民竟然跟朱老总相识。

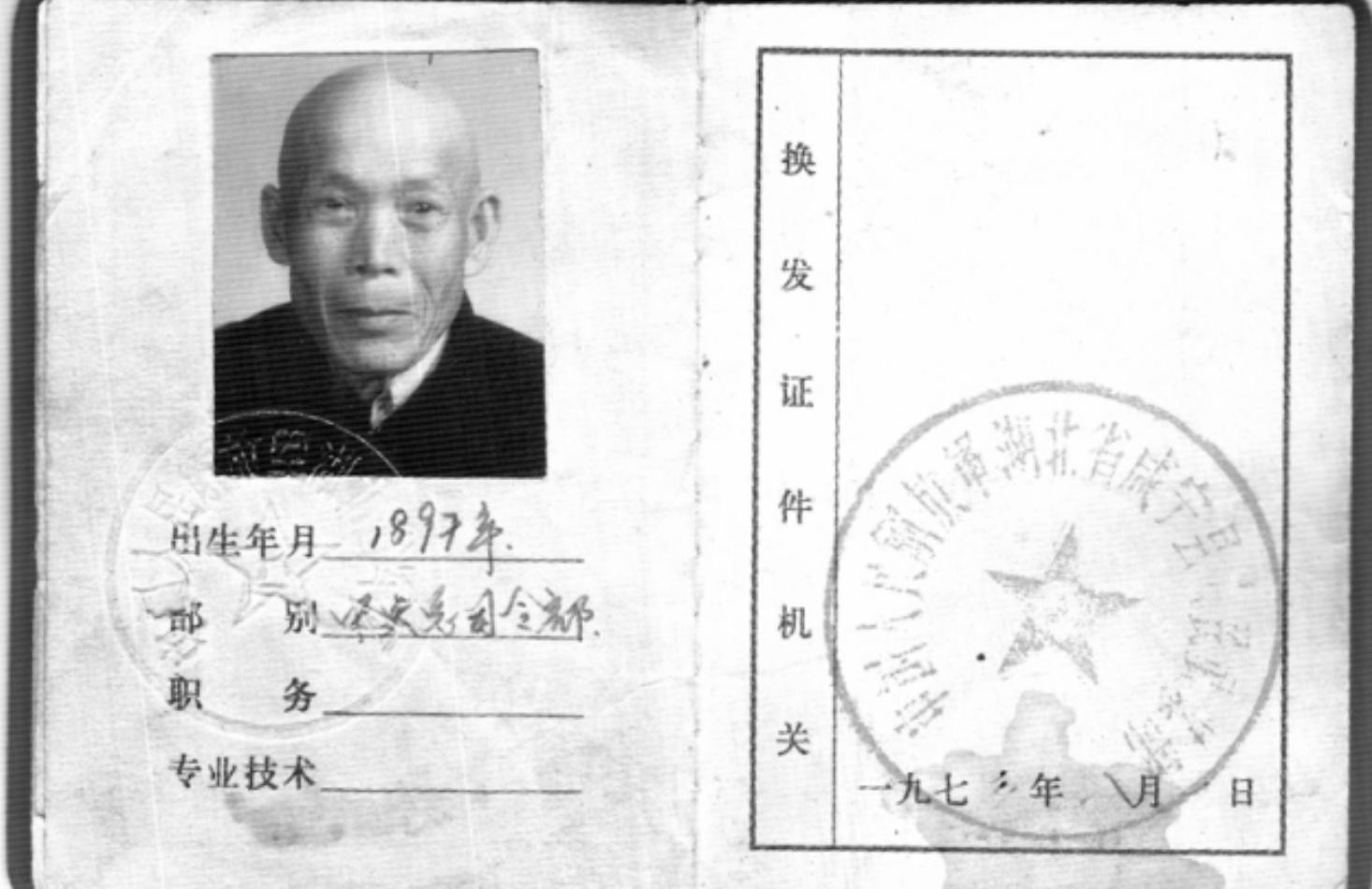

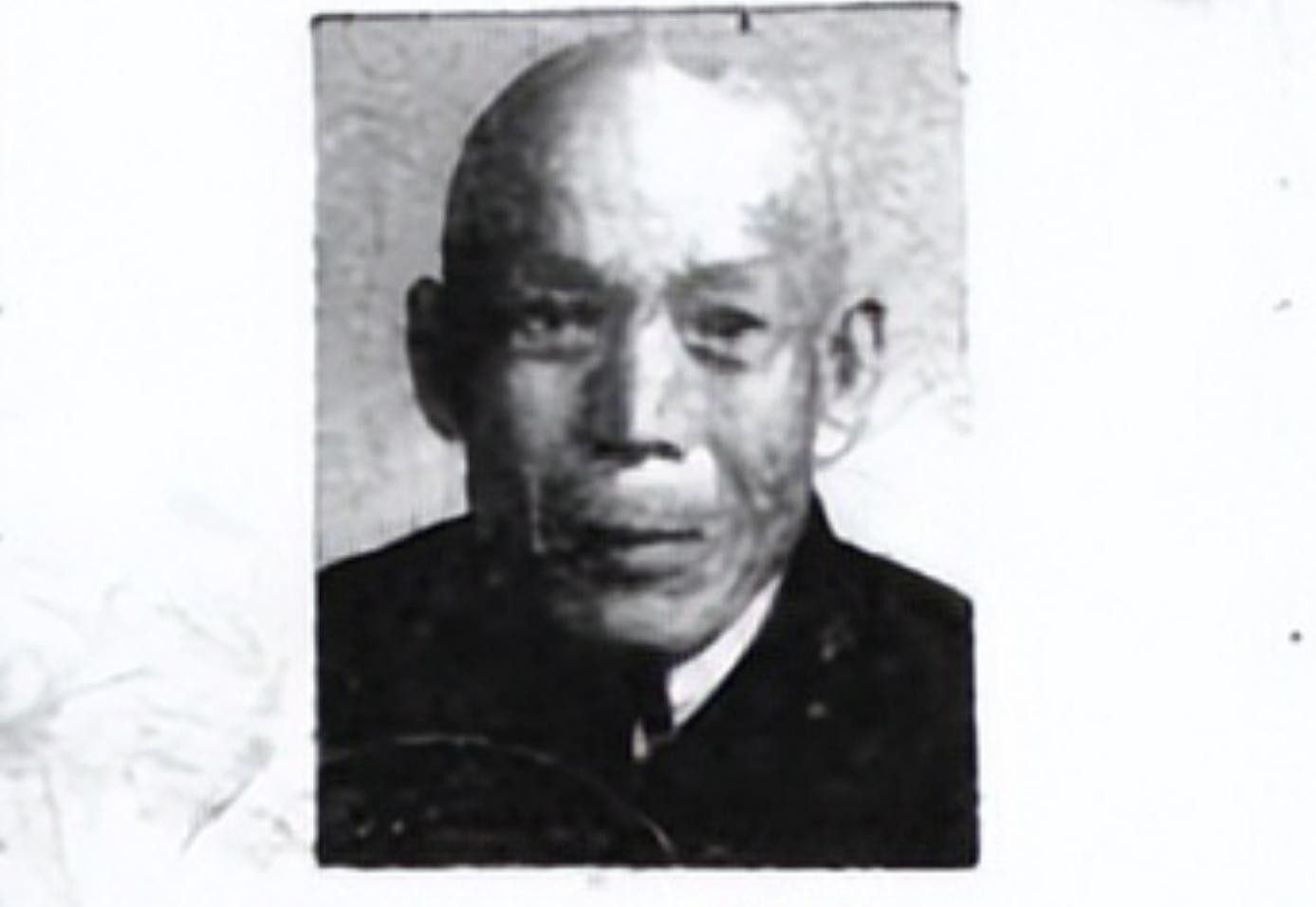

不过,警卫员很是谨慎,询问了老汉的来历,老汉表示自己名叫罗忠文,老家在湖北。

湖北可是一片红色的革命沃土,从这里走出来的优秀老革命家数不胜数,说不定,这位老者就是一名隐姓埋名的老革命。

想到这里,警卫员随即打电话请示上级,没想到,上级在听到罗忠文这个名字后马上把他请进来了。

那么问题来了,罗忠文跟朱德总司令到底是什么关系?在他身上又发生过哪些传奇故事呢?

改变命运的决定

1926年,还在栗林钱沈一地主家打工的罗忠文偶然间得知了“农民协会”这一组织,他抓住机会,成为了协会的一员。

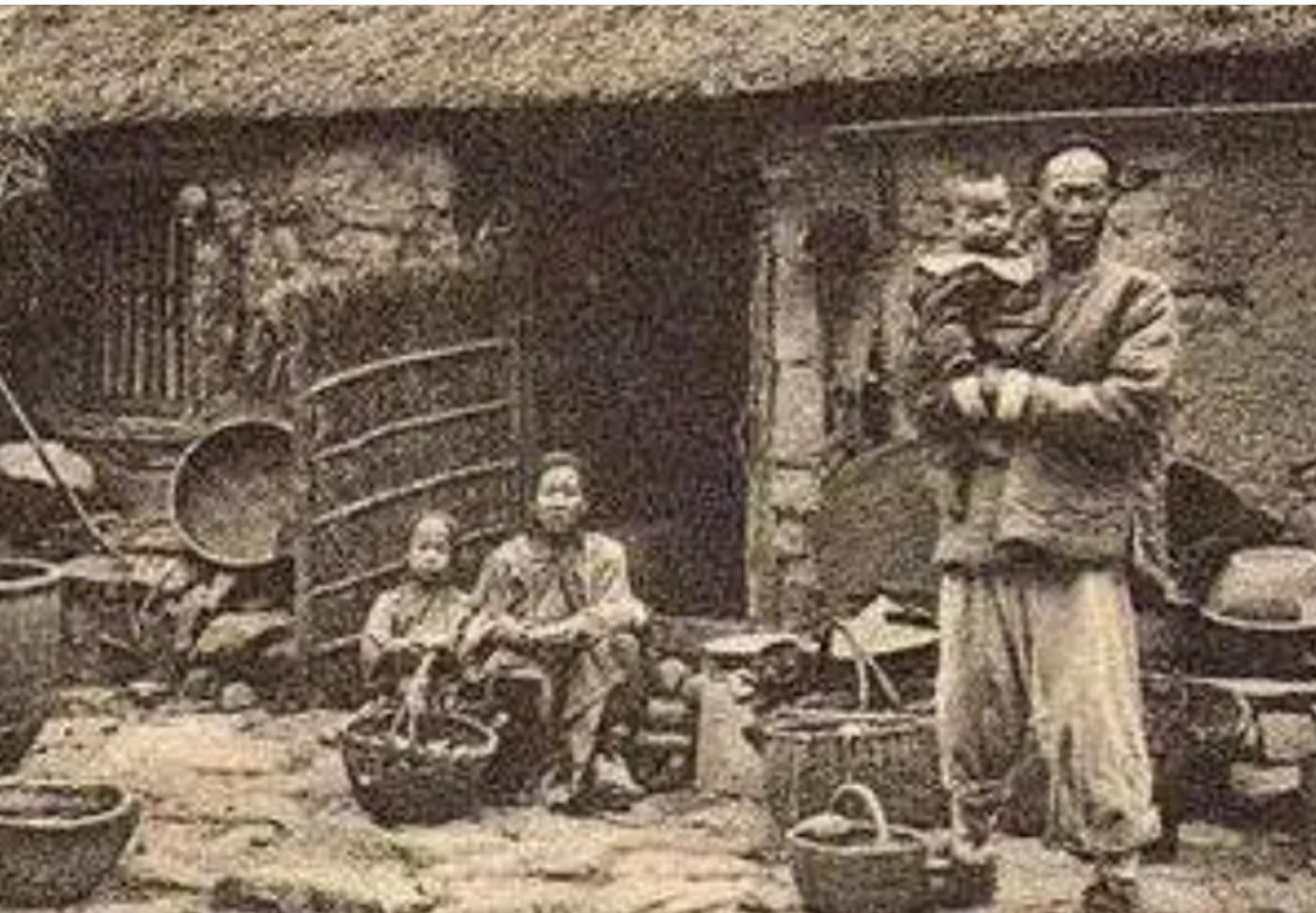

为什么罗忠文会做出这样的选择,跟他年少时的经历是脱不开关系的,他是1897年生人,老家在湖北咸宁县西都区罗家嘴村,原生家庭是个雇农家庭。

罗家的日子并不好过,佃农的佣金在逐年上涨,但收入却基本没有提高,每年落到手里的钱连养活一家人都不够。

也正是因为家庭条件的限制,罗忠文没有机会读书,等到稍微大一点后就开始跟着父亲务农。

但是,这种受地主压迫、生活毫无尊严的日子并不是罗忠文想要的,于是,他选择了加入农协。

事实也证明,农协的经历改变了罗忠文的命运。

在农民协会这个大家庭里,罗忠文获得了学习的机会,同时,凭借着农协这层跳板,他也认识到了先进的革命理论和思想,萌生了同封建势力斗争到底的信念。

在加入农协的第二年,也就是1927年,罗忠文又加入了咸宁农军,这个时候的他已经初步开始了戎马生涯,但让他真正在部队里开始大放异彩的还是在1932年。

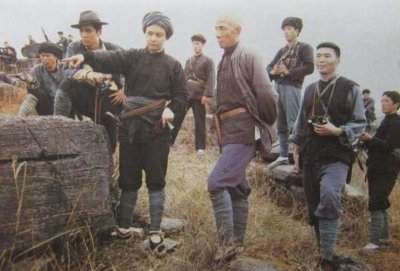

1932年2月份,因为国民党军接连对我军展开“围剿”,我军正是急需用人的时候,于是,咸宁农军顺理成章地被编入了红军独立第三师,罗忠文也正式成为了红军战士。

在党的领导下,罗忠文在阳新、通山等地与敌人进行了艰苦卓绝的游击斗争,在实战中慢慢积累了经验,仗打得越来越出色,成为了部队里响当当的人物。

只不过,中央苏区根据地被国民党军慢慢蚕食,出于战略考虑,红军开始了两万五千里的长征。

而对罗忠文来说,长征既是挑战、也是历练……

特殊的“炊事员”

罗忠文身材魁梧,骨骼惊奇,不仅能吃苦,还特别愿意帮助战友分担劳累。

长征时,他会主动把受伤战士的行李背在自己身上,把粮食让给瘦弱的战友,在渡河时,他不顾自身安危,而是选择先帮助不会游泳的战友过河。

罗忠文舍己为人、吃苦耐劳的好品质不仅获得了战友的认可,还收获了上级的赞赏。

经过长征的考验,组织意识到罗忠文是个值得信赖和依靠的同志,于是,在长征过后,组织特别安排他担任了八路军总司令部炊事员。

可别小看了炊事员这个工作,当时的红军因为日夜跋涉,严重缺粮,想要搞到粮食可不容易,这也从侧面反映出了罗忠文的能力之强。

再一个,罗忠文每天活动的地点并不局限在后厨,如果碰上了打仗,拿起枪来的他就是一名令敌人闻风丧胆的战士。

凭借着总司令部炊事员这一特殊的身份,让罗忠文和伟人、朱老总等中央领导人有了更多交集。

热情亲切、喜欢跟群众打成一片的领导们让罗忠文备感温暖,忠厚老实、对党和人民一片赤诚的罗忠文也获得了中央领导们的喜爱和夸赞。

这其中尤其是朱老总,在跟领导们聊天过程中,罗忠文总是称呼他为“老朱”,而朱老总非但不生气,还特别喜欢这个称号,因为这正是两人革命友谊的体现。

最让罗忠文感动的一件事发生在抗战时期。

1937年7月7日,日寇挑起了全面侵华战争,身为炊事员的他在负责好份内工作的同时,也会上前线与战士们共同御敌。

每次打仗,罗忠文总是冲在最前面的那个,但这也意味着要承担更大的风险,不幸的是,一次作战中,他被炮弹炸成了重伤,行动受到了限制。

更让人绝望的是,罗忠文与总部失联了,躺在死人堆里的他不知道该怎么办,也不知道能不能活下去。

好在天无绝人之路,等待了整整两天两夜,罗忠文终于盼来了援兵。

原来,日理万机的朱老总发现身边少了一位炊事员,竟然亲自派人去寻找,朱老总对罗忠文的恩情,他一辈子都不会忘记。

在行军作战过程中,朱老总也没少获得罗忠文的帮助。

因为战事需要,朱老总带领着总司令部战士们转移了阵地,途中,一条大河挡住了前进的路。

后面就是日军追兵,选择绕道肯定是来不及了,但是,河水如此湍急,朱老总上了年纪,水性又不好,该如何渡河成了迫在眉睫的问题。

就在朱德一筹莫展之际,罗忠文走了过来,目光坚定地说道:“朱老总,我来背你!”

就这样,罗忠文把朱老总背在身上就开始过河,虽然水流急,但罗忠文的脚步却十分扎实,这也给了朱老总十足的安全感。

“吃水不忘挖井人”

时间来到1938年,在彭德怀(时任八路军副总司令)的带领下,罗忠文跟随大部队去到了江西展开抗日活动。

不过,八路军队伍刚赶到目的地就遭到了日军的突然袭击,没办法,出于保存力量考虑,部队不得不再次进行转移。

可关键的是,部队里还有一个十分重要的公文包,里面自然是有不少保密资料,万万不可落入敌人的手里。

问题来了,八路军队伍几乎已经被日军所包围,想要把公文包安全带到安全地区不是一件容易的事。

运送公文包的任务该交给谁呢?彭老总第一个想到的就是罗忠文。

之所以选择罗忠文,主要有两个原因。

第一,罗忠文骨骼粗壮,最高能挑起300多斤的重担,运送30多斤的公文包自然是不在话下。

第二,早在革命时期,罗忠文就表现出了对党忠诚的信念,把任务交给他,彭德怀放心。

运送的过程充满着坎坷,为了护送公文包,罗忠文舍弃了自己的行李,为了躲避敌人的追捕,他只好躲进一个山洞里,两天两夜没有进食。

杀出重围后,跟部队失去联络的罗忠文又花了6天时间赶上了部队,把公文包完好无损地交到了彭老总的手里。

彭老总接过公文包,眼神中除了感动,更多的还是敬佩,事后,部队还授予了他一面奖旗和30元边币以示奖励。

解放后,罗忠文没有选择留在机关任职,而是毅然决然的选择了回乡务农。

1949年,有关部门的领导决定,让罗忠文回乡修养身体,生活上也能够享受很好的待遇。

但让人意外的是,罗忠文统统都拒绝了,主动要求回到老家做一名普普通通的农民。

老家县城的领导们为了照顾罗忠文,想让他出任海桥乡的乡长,为了改善他的生活,县委还专门为他建了一套房子。

不过,罗忠文不贪图享受,他谢绝担任乡长,也不去住好房子。

罗忠文曾经说过这样一句话:

“江山是毛泽东、朱德、彭德怀等这些人打出来的,吃水不能忘记挖井人。”

是啊,留在机关单位任职是为人民服务,在家乡务农同样是为人民服务,把农民的工作做好就是对老一辈革命家最好的报答。

1960年,罗忠文从湖南老家赶往了北京,当着新华门警卫的面就要找“老朱”,这里的“老朱”指的就是朱德朱老总。

好巧不巧,当时的朱老总正好外出忙公务,时任解放军总参谋长的罗瑞卿亲自接待了他。

罗忠文此次赴京其实是来找中央领导人反映湖北咸宁县的粮食问题,在得知了咸宁县人民的难处后,罗瑞卿直接做出指示:给每位群众分发5斤救济粮,帮助大家度过困难时期。

另外,中央还考虑到,罗忠文年纪大了,活动不便,决定每个月发放给他20元优抚金,让罗老的晚年生活能够有保障。

1975年,已经78岁的罗忠文因为身体原因住进了医院,让人欣慰的是,住院的全部费用都由县民政局报销。

遗憾的是,罗忠文没能撑过去,这年8月份,他永远离开了我们,为了表达对罗老的悼念和尊重,军分区还送了一套军装为他安葬。

编辑:凡友

-

- 国内值得考的5大含金量高的证书,你考过哪几个!!!

-

2025-08-18 18:01:57

-

- 网文小说入门:新手如何写大纲?2种大纲写法,手把手教你起步

-

2025-08-18 17:59:42

-

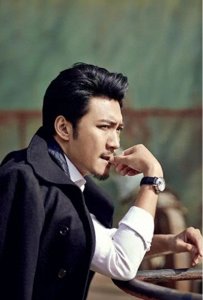

- 这一次,48岁的演员公磊,让观众对他感到刮目相看

-

2025-08-18 17:57:26

-

- 开国十大元帅的十大排名

-

2025-08-18 17:55:10

-

- 记忆中的郑州森林公园变了!滑梯、沙坑、攀岩壁,有山有水!

-

2025-08-18 17:52:54

-

- 台儿庄战役:国军伤亡超五万,日军才一万多,为何称为台儿庄大捷

-

2025-08-18 17:50:38

-

- 历史上的楚乔:罪奴出身,嫁小6岁皇帝,夫妻恩爱一生却未得善终

-

2025-08-18 17:48:22

-

- 金牛的量力钢材城要变天了?网友:陆家桥起飞

-

2025-08-18 17:46:06

-

- 圆明园十二生肖兽首:七尊已回国 狗首真假难辨

-

2025-08-18 17:43:51

-

- 邹市明:“毁”在娶了一个北大毕业,却不知自己几斤几两的老婆上

-

2025-08-18 03:27:24

-

- 继父支持下的奚望:离婚后如何独立抚养女儿?

-

2025-08-18 03:25:08

-

- 演员赵峥:与妻子是姐弟恋,29岁升级做爸爸,结婚多年幸福如初

-

2025-08-18 03:22:53

-

- 琼芳登:4次婚姻不幸福,活了96岁,与姐姐争了一辈子

-

2025-08-18 03:20:37

-

- 毒枭方晓红:靠美貌被多名男子包养,31岁执行死刑却向狱警鞠躬

-

2025-08-18 03:18:21

-

- 他是中国传奇狙击手,最初3枪全部脱靶,几个月后却成美军死神

-

2025-08-18 03:16:05

-

- 深圳湾口岸首通地铁:深港串门更便捷,客流压力待缓解

-

2025-08-18 03:13:50

-

- 乐毅伐齐,为何攻不下齐国最后的两座城池?

-

2025-08-18 03:11:34

-

- 英特尔酷睿 i9-13900K 评测

-

2025-08-18 03:09:18

-

- 湘西巨匪——姚大榜的江湖路

-

2025-08-18 03:07:03

-

- 苏青,1989年7月5日出生于湖南衡阳,最喜欢《美人心计》的嫣儿

-

2025-08-17 20:30:25

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)