如果1644年满清不入关,中国历史会有什么变化?

如果1644年满清不入关,中国历史会有什么变化?

亲爱的读者朋友们,你们好!我是小熊,与大家相伴每一天。在此,我愿为大家呈上精彩有趣的故事。若您觉得有趣,恳请您动动手指点个关注、点个赞!您的支持于我意义非凡!谢谢大家!!让我们共同传递故事,共享快乐时光!

1644 年,在中国历史的长河中犹如一道命运的分水岭,这一年,李自成的大顺军攻入北京,崇祯帝自缢煤山,明朝统治在北方土崩瓦解,而此时的满清,正雄踞于东北关外,虎视眈眈地注视着关内的风云变幻。倘若满清在这一历史关键时刻未选择入关,那么中国历史的走向将会被怎样改写?这一假设犹如开启了一扇通往无数可能性的大门,吸引着我们以深邃、内敛且理性的目光深入探究,在这一探究过程中,不断反观自我,增进对历史发展规律、民族命运走向以及文明演进逻辑的深刻认知与感悟。

彼时,明朝在经历了两百多年的风雨洗礼后,已深陷内忧外患的泥沼。内部,政治腐败犹如毒瘤般侵蚀着国家的根基,宦官专权与文官党争交织,使得朝廷政令不畅,政治决策效率低下。土地兼并现象极为严重,大量农民失去土地,沦为流民,社会矛盾激化到了极点。例如,在江南地区,富户权贵们巧取豪夺,兼并了大量农田,致使无数农民流离失所,生活困苦不堪。经济上,虽有资本主义萌芽的微弱曙光,但在封建制度的重重束缚下,难以茁壮成长。传统的农业生产因土地兼并和自然灾害的双重打击而陷入困境,农民的赋税负担沉重,农业经济几近崩溃。商业贸易虽在一些地区较为活跃,但受到官府的严格管控与盘剥,发展空间有限。军事方面,明朝军队虽数量众多,但战斗力参差不齐。北方边境长期面临着蒙古部落的侵扰,军队疲于奔命,而在镇压国内农民起义的过程中,又暴露出军队指挥混乱、后勤补给不足等诸多问题。

李自成领导的大顺军,正是在这样的历史背景下崛起的。大顺军以 “均田免赋” 为口号,吸引了广大贫苦农民的支持与拥护,其势力迅速壮大,一路势如破竹,从陕西向北京进发。崇祯十七年(1644 年)三月,大顺军攻克北京,明朝在北方的统治宣告崩溃。然而,李自成进入北京后,面临着诸多棘手的问题。大顺政权的统治基础并不稳固,其内部缺乏有效的行政管理体系和政治治理经验。军队在进入北京后,纪律逐渐松弛,出现了抢掠财物等现象,这使得大顺政权在民众心中的形象大打折扣。同时,李自成未能妥善处理与明朝旧官僚和士绅阶层的关系,对他们采取了较为强硬的打压政策,导致这一阶层对大顺政权产生了抵触情绪,甚至暗中勾结外敌,为大顺政权的失败埋下了隐患。

在南方,明朝的残余势力在南京建立了南明政权。南明政权本应是明朝延续的希望之光,但却因内部的纷争与分裂而陷入困境。福王朱由崧被拥立为帝后,南明政权内部的各个政治派别为了争夺权力而相互倾轧。东林党与马士英等权臣之间的矛盾公开化,他们在政治决策、军事指挥等方面各执一词,难以形成统一的力量来对抗外敌。南明军队虽然在数量上有一定规模,但缺乏统一的指挥与战略规划,各将领之间各自为战,甚至为了争夺地盘而发生内讧。例如,在江北四镇,高杰、黄得功、刘良佐、刘泽清等将领拥兵自重,他们对南明政权的忠诚度存疑,更多地关注自身的利益得失,在面对清军南下时,未能有效地组织起抵抗。

倘若满清未入关,李自成的大顺政权将面临着巩固统治与整合各方力量的巨大挑战。大顺政权可能会将主要精力放在稳定北方局势、恢复经济生产以及建立有效的行政管理体系上。在经济方面,大顺政权或许会进一步推行 “均田免赋” 政策的实施细则,重新分配土地,减轻农民负担,以促进农业生产的恢复与发展。同时,大顺政权可能会加强对商业贸易的管理与扶持,鼓励手工业的发展,试图构建一个相对稳定的经济体系。例如,大顺政权可能会在北方的一些重要商业城市设立专门的商业管理机构,规范市场秩序,促进商品流通。在政治上,大顺政权需要建立一套完善的官僚制度,选拔有才能、有品德的官员来管理地方事务,加强对地方的控制与治理。然而,大顺政权内部的矛盾与局限性可能会制约其发展。李自成的领导核心团队缺乏治理大国的经验,在面对复杂的政治、经济问题时,可能会出现决策失误。而且,大顺政权与明朝旧势力以及南方南明政权之间的关系将是其面临的又一难题。如果大顺政权能够采取较为灵活的策略,与明朝旧势力达成一定程度的妥协与合作,争取士绅阶层的支持,或许能够逐步巩固其统治地位。但如果双方继续对立,内战可能会持续爆发,北方将陷入长期的动荡与混乱之中。

南明政权在没有清军入关的压力下,也有机会进行内部整顿与改革。南明统治者可能会意识到内部团结的重要性,尝试调和各政治派别之间的矛盾,建立一个相对稳定的中央政府。在军事上,南明政权可能会加强军队的训练与整合,选拔优秀的将领,制定统一的战略规划,向北推进,试图收复北方失地。例如,南明政权可能会重用史可法等忠诚且有才能的将领,加强长江防线的防御力量,同时组织军队北伐。在经济上,南明政权凭借南方相对富庶的经济基础,可以加大对农业、手工业和商业的支持力度,发展海外贸易,增强国家的经济实力。然而,南明政权同样面临着诸多问题。其内部的政治腐败现象难以在短时间内得到根治,士绅阶层与农民之间的矛盾依然尖锐,社会不稳定因素众多。而且,南明政权在军事上的劣势也并非短期内能够改变,军队的战斗力提升需要时间和资源的投入,而南明政权内部的纷争可能会影响军事改革的推进。

从国际形势来看,西方列强在这一时期已经开始了全球范围内的殖民扩张。荷兰、葡萄牙、西班牙等国在亚洲地区已经建立了殖民地,并积极开展海上贸易与殖民掠夺。如果满清未入关,中国在面对西方列强的侵略时,可能会呈现出不同的应对态势。大顺政权或南明政权在发展过程中,可能会更加注重与西方列强的交流与合作,学习西方的先进技术与文化,以增强自身的实力。例如,可能会引进西方的火炮制造技术、航海技术等,加强军事防御与海上贸易能力。但同时,西方列强也可能会利用中国国内的动荡局势,加大对中国的侵略力度,试图在中国获取更多的经济利益与政治特权。中国的沿海地区可能会面临更大的殖民威胁,西方列强可能会在沿海城市建立更多的贸易据点,甚至发动军事侵略,割占中国的领土。

从文化发展的角度来看,明朝末年,中国的思想文化领域已经出现了一些新的变化与思潮。阳明心学的传播对传统儒家思想产生了一定的冲击,一些思想家开始倡导个性解放、思想自由。如果历史发展轨迹改变,这种思想文化的变革可能会在不同的政治环境下继续发展。大顺政权或南明政权可能会对思想文化采取不同的政策态度。如果能够鼓励思想文化的创新与交流,中国的文化发展可能会迎来新的繁荣时期。文学艺术、哲学思想、科学技术等领域可能会出现更多的创新成果。例如,在科学技术方面,中国可能会在西方科技的影响下,加快对传统科技的改造与创新,在天文历法、数学、医学等领域取得更大的进步。但如果政治环境不稳定,思想文化也可能会受到压制,文化发展陷入停滞或倒退。

从个人思考与自我认知的角度出发,1644 年满清未入关的这一历史假设,让我们深刻认识到历史发展的复杂性与多元性。历史并非是一条既定的、不可改变的轨道,而是由无数的偶然因素与必然规律相互交织而成。在这一假设情境中,我们看到了不同政治势力在特定历史环境下的机遇与挑战,也看到了中国在面对内部困境与外部压力时可能出现的不同走向。这提醒我们在研究历史与思考现实问题时,不能仅仅局限于历史的既定结果,而应该深入探究历史事件背后的多种可能性及其潜在影响。对于当代社会而言,我们可以从这一假设中汲取教训,认识到一个国家的稳定与发展需要良好的政治治理、内部团结、经济繁荣以及文化创新。在全球化的时代,我们应积极面对国际竞争与挑战,加强国际交流与合作,同时保持自身的文化特色与民族精神,在历史的长河中不断反思自我,提升自我认知水平,以更加沉稳、睿智的态度面对历史与现实的交织与碰撞,为构建人类命运共同体贡献力量。

1644 年满清未入关的历史假设为我们打开了一扇重新审视中国历史发展的大门,让我们在历史的多元可能性中深入思考,探寻历史发展的规律与启示,为现代社会的发展提供有益的借鉴与思考。

-

- 重温聊斋《韦公子》:咸阳公子多风流,终因风流屡蒙羞

-

2025-07-15 14:57:09

-

- 浅谈梁赞诺夫:“中年人爱情喜剧三部曲”

-

2025-07-15 14:54:52

-

- 从少林寺走出的5位明星,有人成影帝有人糊了,还有1位是女生

-

2025-07-15 14:52:35

-

- 演员王刚:三任妻子个个貌美如花,娶小20岁娇妻

-

2025-07-15 14:50:18

-

- 初中生俞凌雄:靠一张嘴卷走国人亿万财富,成他国座上宾,后怎样

-

2025-07-15 14:48:03

-

- “潘十亿”潘南奎:黑料遍布被韩国人厌弃,来中国发展后成网红

-

2025-07-15 14:45:47

-

- 民用航空器机型介绍(波音747系列)

-

2025-07-15 14:43:31

-

- 国安表态池忠国转会完全符合相关政策:传言子虚乌有!

-

2025-07-14 12:54:32

-

- 带符号好听又好看情侣网名,CP情侣游戏网名带符号

-

2025-07-14 12:52:16

-

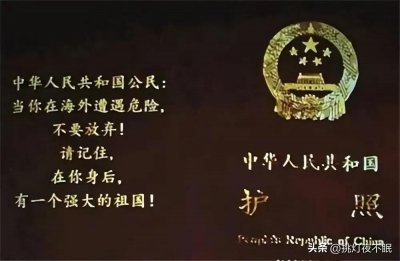

- 中国护照是什么样子?它背后的文字到底是什么?

-

2025-07-14 12:50:00

-

- 轻音乐 《回家》 萨克斯版(going home)

-

2025-07-14 12:47:44

-

- 海贼王845集:可怜的巴姆大王,可爱的宙斯

-

2025-07-14 12:45:28

-

- 古三通为什么要欺骗铁胆神侯,不让他练金刚不坏神功?

-

2025-07-14 12:43:12

-

- 搞笑网名昵称,笑到抽筋的微信名字,搞怪又搞笑无厘头名字

-

2025-07-14 12:40:56

-

- 冬日灯笼果(茹娘果)美极了

-

2025-07-14 12:38:40

-

- 北方小桂林:大连冰峪沟

-

2025-07-14 12:36:23

-

- 「钩编图解」这么多独特的钩针花样,学都学不完

-

2025-07-14 12:34:07

-

- 辛夷坞11本小说全集:《致青春》《原来你还在这里》你青回吗?

-

2025-07-13 18:15:32

-

- 不容错过的4部农村题材剧,每一部都是经典,你看过几部?

-

2025-07-13 18:13:17

-

- 板栗去皮有妙招,简单2步轻松搞定,2秒剥1个,又快又好不伤手

-

2025-07-13 18:11:01

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)