屈原为什么跳河自尽,古人投河自尽,为什么要在跳河之前,把鞋子脱下来呢?

屈原为什么跳河自尽,古人投河自尽,为什么要在跳河之前,把鞋子脱下来呢?

古人投河自尽,为什么要在跳河之前,把鞋子脱下来呢

在古代,投河自尽和投井自尽都是比较常见的自杀方式,而不管是投河还是投井,古人都会有一种很奇怪的做法,即:将鞋子脱下来。例如,《孔雀东南飞》中的刘氏:

“(刘氏)揽裙脱丝履,举身赴清池。”

而投井自尽脱鞋的,例如,冯梦龙在《警世通言》里就有这样的描述:

“……郑夫人才得回身,朱婆叹口气想道:‘没处安身,索性做个干净好人。’望着路旁有口井,将一双鞋脱下,投井而死……”

那么,古人在投河自尽前,为何要先将鞋子脱下来呢?我们来看看其中的原因吧。

第一,鞋子能证明自己的身份。

在生产力并不发达的古代,鞋子是为数不多能证明死者身份的物品,投河自尽者,想借助自己留在岸边的鞋子证明自己的身份。

之所以要证明自己的身份,有可能是死者想表达自己的心志。因为,如果是正常失事跌入河中,鞋子会和死者一起泡于水里,而投河自尽者将鞋子留在岸边,就表明了某种仪式感,告诉别人自己是自杀而死的。

投河自尽者可能是想借此向世人表达自己的某些志向,才将鞋子留于河岸边吧。

第二,为了进入家族宗庙。

古人比较讲究落叶归根,讲究死后要进入家族的宗庙,因为这代表着某种认可。

但按规定,横死的人(非正常死亡)不能葬入祖坟。而所谓的横死,包括早夭、他杀和因犯罪而被官府处决的人。倘若投河自尽者没有留下遗物,就很容易被认定为他杀。

所以到后来,投河、投井自杀前,死者有没有脱下鞋子留在岸边(井边),就成了人们判定死者是自杀还是他杀的重要证据。

第三,出于某种迷信。

在古人看来,人有三魂七魄,所谓三魂,即天魂、地魂和人魂。人死后,这三魂各有归属,比如天魂就归天路,地府就归地府。

所谓“履常聚涌泉之气,可引地魂回归,遗履于地,引地魂,齐生魂,二魂未散,正是可找替身,借尸还魂之道也”。

出于这样一种迷信的观念,古代就有一部分人认为,临死前脱下鞋子,死后才能找到替身,才不至于魂魄飘散游离。而这也是古人投河自尽前脱下鞋子的一个重要原因。

即便是现在,也有一部分投河自尽者,会在投河前选择将鞋子留在岸边。

假如屈原活在当下,会是什么状况

屈原在楚王面前忠言逆耳,常使楚王不爽,但楚王并没有加害他。如果是现在,别说骂吾皇,你敢骂警察叔叔试试看

屈原跳河能逆转国事走向吗

只留下一个美丽的传说

为什么屈原要在端午节跳江类似

端午节是我国的传统节日之一,都知道端午节是为了纪念屈原的,因为伟大的爱国诗人屈原在这一天跳河自杀了,那么屈原为什么要在端午节这选择投江自尽呢?

当时屈原跳的这条江叫做泊罗江,当时屈原心怀爱国之志,犯颜进谏被朝中佞臣诬陷,导致自己一个贵族公子遭到流放,当时走到了泊罗江,正好看到了自己的国家正在被秦国攻打,知道楚国已经逃不掉灭亡的灾难,愤怒之下跳江自尽。

还有一种说法,当时屈原在流放的路上走到了泊罗江,后面逃难的倾襄万到此,见到屈原之后,大哭诉说楚国已经被灭,自己逃了出来,一心想要复国,后面的追兵当时紧追不舍。

屈原被倾襄王的爱国之心感到,于是和他换了衣物,待追兵到此之后,屈原从身一跃,跳江自尽保全了倾襄王。

在历史记载中关于屈原为什么在端午节这天跳江的原因到是没有说明,估计也没人清楚当时到底发生了什么,所以很有可能当时屈原一时想不开就跳江了,那天刚好是端午节,因为端午节在屈原跳江之前就有了。

“端午”一词最早出现于西晋名臣周处的《风土记》,这本文献成了现代人们查考端午节等传统节日习俗的重要参考。端午节起源于何时──长期以来众说纷纭,说法不一,争论不休。

流传甚广的“历史人物纪念”观点,依据南朝梁人吴均的《续齐谐记》及宗檩《荆楚岁时记》,认为端午节起源于纪念屈原。还有认为是纪念伍子胥、纪念曹娥等。

据考证,端午龙舟竞渡的习俗,早在屈原之前已经存在。吴越之地于春秋之前就有在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。

即使在屈原本人的诗作中,也可以反映出当时竞渡的风俗来,如《楚辞˙涉江》中就有:“乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰。船容与而不进兮,淹回水而凝滞。朝发枉渚兮,夕宿辰阳。”屈原所乘的这种狭长而轻小的舲船实质上也就是当时一种竞度所用的船。

“端”是开始的意思。《风土记》里说:“仲夏端午。端者,初也。”每月有三个五日,头一个五日就是“端五”。

农历的正月开始为寅月,按地支“子丑寅卯辰巳 午未申酉戌亥”顺序推算,第五个月正是“午月”。

古人常把“五日”写成“午日”,所以,“端五”可以写成“端午”。

到了唐代,因唐玄宗是八月五日生,为避 “五”字讳,由当时的宰相宋璟提议,将“端五”正式改为“端午”。因古人又常把“午时”当做“阳辰”,于是端午又可称“端阳”。

-

- 最新反恐战争(反恐新战场社交媒体上的)

-

2025-07-25 09:35:55

-

- 最耐玩的10大经典psp游戏(超经典PSP游戏大作推荐)

-

2025-07-25 09:33:50

-

- 孤独月球浩瀚宇宙(我们太需要一部独行月球)

-

2025-07-25 09:31:44

-

- 天然气主要成分是,目前城乡家庭使用的液化天然气主要成分是甲烷?

-

2025-07-24 02:56:48

-

- 盘点10位温柔又专一的动漫男主,后宫番什么的滚粗!

-

2025-07-24 02:54:42

-

- 梁冠华神探狄仁杰第五部(重温经典之神探狄仁杰)

-

2025-07-24 02:52:37

-

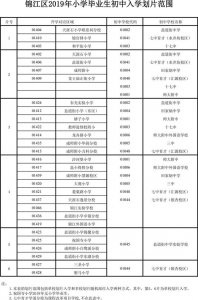

- 小升初摇号摇进公办几率大吗(大多数的学生都靠小摇号升了学)

-

2025-07-24 02:50:31

-

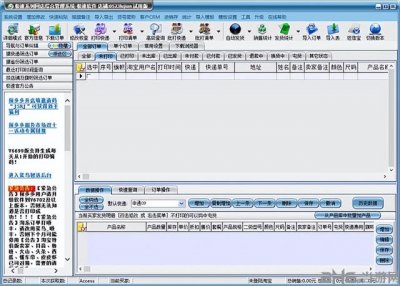

- 网店极速导购(极速系列网店综合管理系统)

-

2025-07-24 02:48:25

-

- fancl必买产品(FANCL代理权或69亿转手)

-

2025-07-24 02:46:20

-

- 西雅图风暴图(暴风雨将要到来)

-

2025-07-24 02:44:14

-

- 竹炭包能吸甲醛,竹炭包除甲醛多久换一次

-

2025-07-24 02:42:08

-

- 灰胡子魔法师维迦(灰胡子魔法师维迦有特效吗)

-

2025-07-24 02:40:03

-

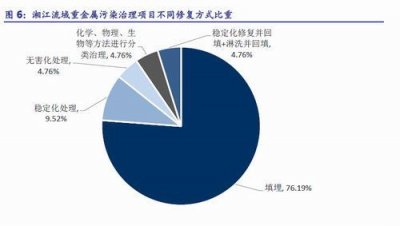

- 重金属污染来源,城市重金属污染的主要来源?

-

2025-07-24 02:37:57

-

- 京东白条怎么用

-

2025-07-20 14:38:35

-

- 高情商回复:你在干嘛呢?比在干嘛有趣10倍的3个开场白

-

2025-07-20 14:36:30

-

- 吃醋蛋液的危害

-

2025-07-20 14:34:24

-

- 爱奇艺会员可以同时几个人用

-

2025-07-20 14:32:18

-

- 粘土有毒吗 ,对身体有害吗

-

2025-07-20 14:30:12

-

- 无水奶油对人体有害吗

-

2025-07-20 14:28:06

-

- 笋的热量高吗

-

2025-07-20 14:26:00

农村40万存款算穷吗

农村40万存款算穷吗 ins什么意思,女生ins是什么意思?

ins什么意思,女生ins是什么意思?